|

|

|||||

第一級陸上無線技術士試験(以下一陸技試験) 受験記

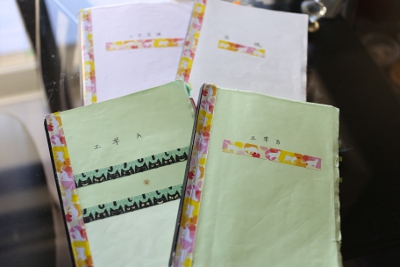

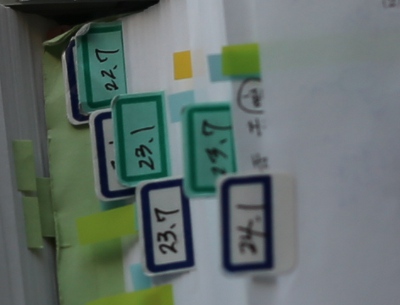

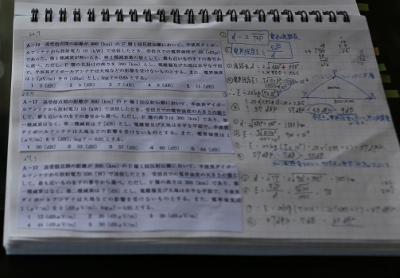

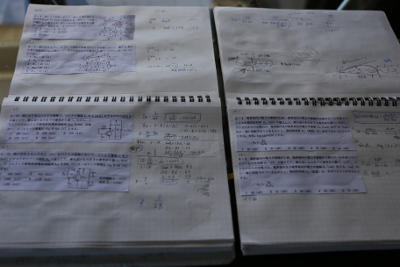

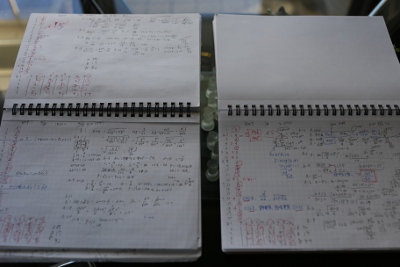

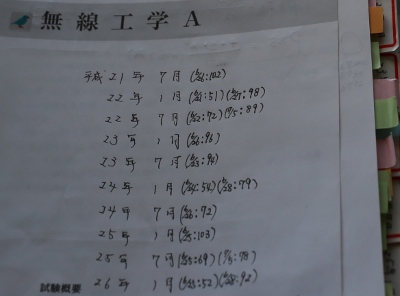

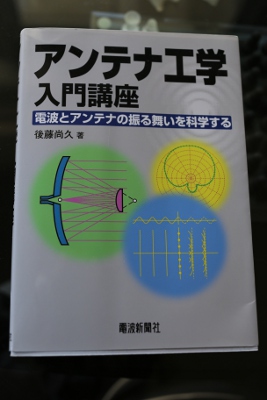

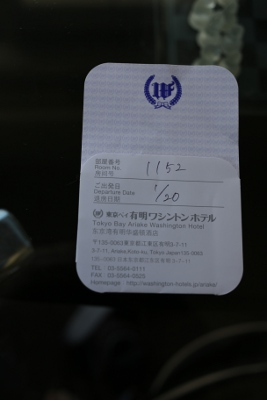

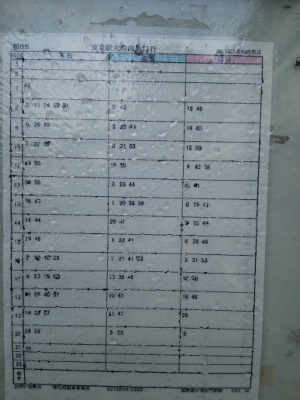

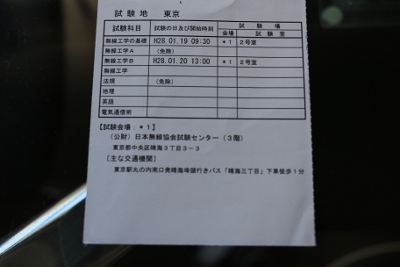

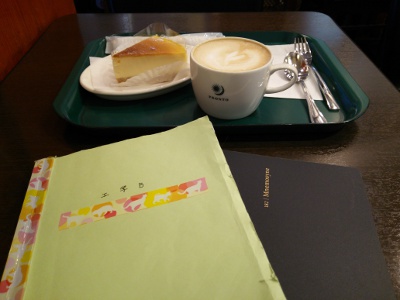

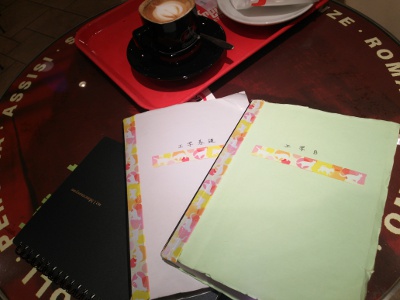

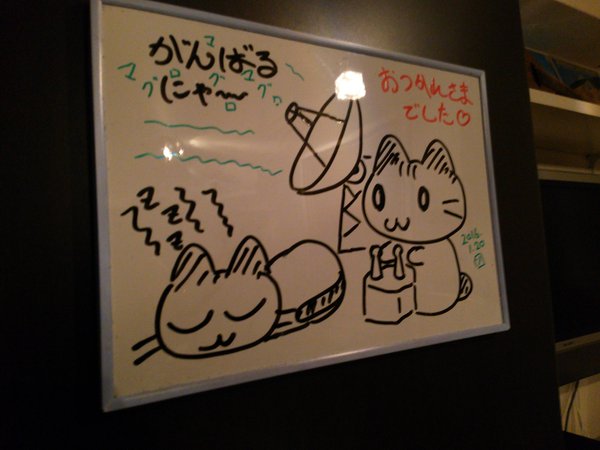

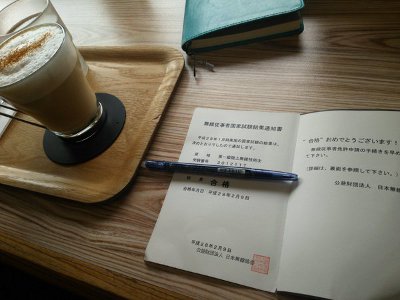

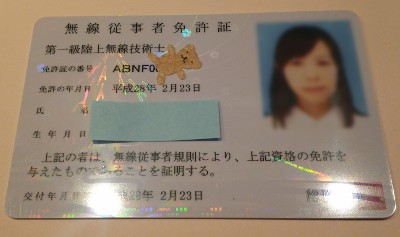

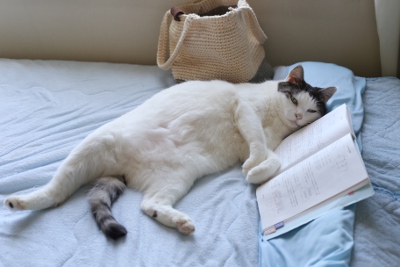

まずは簡単に、一陸技試験の概要から ◎1日目◎ 無線工学の基礎 9:30〜 試験時間 2時間30分 1問5点のA問題が20問 1問1点のB問題が5×5問 全25問 75点以上合格/125満点 法規 13:00〜 試験時間 2時間 1問5点のA問題が15問 1問1点のB問題が5×5問 全20問 60点以上合格/100満点 ◎2日目◎ 無線工学A 9:30〜 試験時間 2時間30分 1問5点のA問題が20問 1問1点のB問題が5×5問 全25問 75点以上合格/125満点 無線工学B 13:00〜 試験時間 2時間30分 1問5点のA問題が20問 1問1点のB問題が5×5問 全25問 75点以上合格/125満点 科目合格は試験の翌月の初めから3年有効 いずれもマークシートによる選択形式 ・受験票には写真を貼り、当日必ず持参 ・15分前までに入場 ・教室、列の指定はあるが席順は自由 ・試験開始1時間後(法規のみ45分後)に退室可 ・係員の指定列毎に並び、受験票を見せ答案用紙を渡して退室 ・試験問題は持ち帰り可 ・6,7日後に日本無線協会より試験問題及び正答発表 受験にむけてやったことリスト■勉強計画&方法■・今の自分の実力から、2科目ずつの合格をめざす ・大体、1科目につき1か月の勉強期間 ・勉強したくない日は無理にやらない (やらなかった分のしわは早めに解消する) ・1週間毎に計画の見直しをする ・計算問題と文章問題をわけて考る ・計算問題はまとめノートをつくる ・まとめノートはいつも携帯する ・苦手な問題は捨てる(解ける問いを確実に) (2問ほど捨てた) ・A問題の公式と解法に力を入れる ・文章問題は勉強期間の最終週に力を入れる ・B問題は試験の前日に力を入れる 高校時代に暗記物は入浴時が一番捗ることに気付いて以来 入浴時間も貴重な勉強時間になりました(のぼせ注意) リラックスしながら眺めるのが効果的なのかも 入浴は30分程ですが総勉強時間にはカウントしていません 問題解決には、走りながら考えるのが捗る気がします (もっと良い計画が立てられないか等) 社会生活での問題も、走りながら・歩きながら考えるようにすると、勉強中や就寝前に、邪念に取り憑かれにくくなる気がします ■過去問分冊■ ・分厚い過去問を科目ごとに分冊 ・合格を目指す2科目のみを携帯する ■試験当日の朝■ ・過去問に答えを書き入れる(1科目2時間目安) ・筆記用具と時計の確認  ・受験票と試験会場の確認 ・テレビは控える ■受験中■ ・机に着いたら、まとめノートを眺める (法規は過去問) ・周りにどんな受験生がいても落ち着く ・確実に解る問題からやる ・公式を問題の近くに書き出しておく ・解けるが計算に時間の掛かる問は、”まだ”印をして飛ばす ・自信のない問は、”まだ△”印をして飛ばす ・間違いを問われたら”×”印をつける ・開始30分後に、マークシートへ書き写す (マークズレ注意) ・”まだ”印の問いを解く ・”まだ△”印の問いを解く ・マークシートの空欄を埋める ・名前、受験番号、マークの確認をする 何度か過去問を解いて、解ける問題に30分、後回しにした苦手な問題に10分掛かることがわかってきたので、受験中も同様の時間配分にしました 試験3か月前から勉強開始○2015年4月1日水曜日勉強を始める前に、問題集の分冊と勉強計画を立てました 情報通信振興会のオンラインで購入していた過去問 ”無線従事者国家試験問題解答集 一陸技”  これを科目ごとに切り取り、表紙を付けて  問題と解答は、色違いのインデックスを付けました  インデックスには試験年月入り  分冊が終わったら、全科目を1期分解いて実力を確認しました 工学のどれか1つ6割弱取れるようなら、一発合格を狙うつもりでしたが、 全て4割程だったので、2回にわけて2科目ずつ科目合格することを目標にしました 結果が、”法規>工学A>工学基礎>工学B”だったので 法規と工学Aの科目合格を目指すことにしました 年に2回試験があるからできる計画です 4月の勉強時間は約10時間 無線工学Aの過去問1回転目○2015年5月1日金曜日4月は用事が多く、あまり勉強ができなかったので 5月からは1日1期分の問題を解くことにしました(工学Aのみ) 過去10期分の問題を10日で解き、解説を軽く眺めて、難しい問題には深入りしないようにしました 基本的な勉強方法は一アマ受験と同様です それから工学3科目分の計算問題ノートを作成しました 過去問を間違った時や外出先で数分間勉強に重宝しました  (画像は工学Bのもの) このように、計算問題のみをコピーして、ノートの左側に貼り、右側や下の余白に計算方法を書き込みました 過去問集には、過去問出題分析表が付いているので、それを参考に同様の問題は1つのページにまとめました 参考までに、使用したノートのリンクを貼っておきます 過去問と同じA5サイズ、方眼罫で使いやすいです maruman 182 Mnemosyne 線は片面にしかないので、基本片面のみ使い 足りなくなったら線のない面も使いました  ノートの後ろのページから過去問回答に使いました  フリクションの0.38mm 3色ボールペンを使用しました 綺麗に消せるので便利です 5月は工学3科目分の計算問題ノートの作成に随分時間を費やしましたが 基礎と工学Bの計算方法欄はほとんど空白のまま 遠回りのようですが、ノート作成のおかげで工学Aは無線機側、工学Bはアンテナ側の出題で、基礎は工学の基本が分かっているかを問われるので範囲が広い ということがわかりました 5月勉強時間は約30時間 無線工学Aの過去問2回転目○2015年6月1日月曜日2回転目からは、間違えた問に付箋紙を貼るようにしました 10日で10期分の問題を解き、解説を読んでもわからないものはネットで調べました 6月前半勉強時間は約20時間 無線工学Aの過去問3回転目○2015年6月21日日曜日 苦手な問題を重点的にやるため、各期の点数を書きました 100点を超える期と50点台の期があり、弱点がわかってきました 6月後半勉強時間は約20時間 法規○2015年6月28日日曜日法規はお風呂で過去問を眺めていた以外やっていなかったので、3日で終わらせる予定を立てました 1日約3期分で、10期中60点以下が3期分あったので、点数の低いものから見直しました 試験3日前にまさかの高熱○2015年7月4日土曜日4日の夜から高熱と腹痛 5日はほどんど眠ってました 朦朧としつつ、工学Aの2期分をやりました 経口補水液しか口にできないまま2日が過ぎました 移動日○2015年7月6日月曜日会場近くの有明ワシントンホテルに前泊する予定です 主人から、試験を受けに行くのをやめても良いんだよ? と、言ってもらったけれど、限界前に帰る約束をして出発しました 鞄には、過去問とノートと着替え、経口補水液3本・・重い 15時頃にホテルに到着後すぐに、19時頃まで就寝  20時頃から3時間程、過去問を一巡しました  試験日1日目○2015年7月7日火曜日 5時に起床して3時間程、基礎の過去問を一巡しました 本日の予定は 9時30分から工学基礎 13時から法規  退出時間後、部屋に戻り横になって法規の過去問を眺めました ホテルが試験会場から徒歩5分の所にあって助かりました 法規は問題なさそうで、基礎は思ったより出来た気がしました 試験日2日目○2015年7月8日水曜日5時に起床して3時間程、工学Aの過去問を一巡しました 本日の予定は 9時30分から工学A 13時から工学B  (画像は12時に見たTFTビルの室内シャワーツリー35) 工学Aはなんとかなったような感触でした 工学Bは全くやっていなかったので手応えはありませんでした 体力が心配だったので、全科目退出可能時間に退出しました 採点○2015年7月14日火曜日問題と解答が発表されたので自己採点しました 法規: 81点/100点 無線工学A: 108点/125点 と、予定通り2科目クリア 基礎はあと1問で合格点でした 兎に角、体調管理は大事だと痛感しました アンテナ工学の本を読む○2015年9月6日日曜日 ふらりと入った書店で見つけました これを読んで微小ダイポールや定理のイメージができました  アンテナ工学入門講座 電波とアンテナの振る舞いを科学する 後藤尚久 著 電波新聞社 深入りせずに、さらっと一読するだけで良いと思います 勉強再開○2015年12月1日火曜日11月末に別の試験があり、12月から勉強再開です 試験日は2016年1月19日・20日 1科目に1か月を充てる余裕もありません ギター発表や限定解除教習や誕生会にクリスマス、忘年会等 イベントが色々あり、主人に受験計画の無謀さを指摘されました 工学基礎と工学Bの過去問をひと通りやってみて思ったことは、どの科目も自分にとって簡単な期と難しい期があり、前回の試験前に解いた工学Bは難しい期だったのだということです 基礎知識が無い為、範囲の広い工学基礎は難しく感じます 一陸技科目別難易度(主観) 工学基礎>工学A=工学B>法規 計算問題ノートは7月の試験以降も携帯して見ていたので、0からというわけではありません 今回の勉強計画はザックリと、12月中は基礎を中心に、1月に入ってからは基礎と工学Bを両方進める方針にしました 基礎は12月末に過去問3周が終わり、平均83点でした 12月の勉強時間は約40時間 また高熱○2016年1月5日火曜日5日〜6日は高熱で動けず 喉にきてしまい声が出なかったので、主人との会話がメールかモールス(夫婦共にアマチュア無線家)という、大変シュールな光景でした 7日に病院で点滴をしてもらい回復しました 工学B2周目○2016年1月8日金曜日8日・9日の2日間で工学Bの過去問を10期分やりました 自分の使用していたH22.7-27.1の問題集のH24.1 A-4の”抵抗が無限に接続されている回路の、端子abから見た合成抵抗の値を求める問題”の解説が間違っていて、それに気づかずに余計な時間をかけてしまいました おかしいと感じたときにネットで検索すれば良かった・・・ 平均100点とれることを確認し、試験3日前に3周目をやることにして、残りの時間を工学基礎に充てることにしました 工学基礎の苦手な問題中心に○2016年1月10日日曜日10日・11日の2日間で工学基礎のA問題を10期分やり、間違えた箇所を書き出しました 良くやってしまうのが、ε=ε0d/(d-d0) の分子のdをd0にしてしまうというような微妙な間違いでした 試験前には8割とれるようにしたかったのですが、なかなか点数が上がりませんでした 工学B3周目○2016年1月13日水曜日13日〜15日の3日間で工学Bの過去問を10期分やりました 合格点には達しているものの、まだ間違いも多く、電界強度の公式のλに2乗を付けてしまったり、絶対利得の公式のλに2乗を付け忘れてしまったり 混乱しがちな公式を重点的にやりました 試験3日前○2016年1月16日土曜日直前期はソワソワしてしまいます 工学基礎と工学Bの計算問題以外を眺めていました 1月の勉強時間は約80時間 移動日○2016年1月18日月曜日JRは朝から雪と風の影響で混乱していて 私が乗った特急も、途中で停車・徐行を繰り返しました 雪が残る新橋駅  寒空広がるゆりかもめ  今回も有明ワシントンホテルにしました  予約がいっぱいの中、取れたのはレディースルームでした 専用エリアになっており、人の往来が少なく静かです  恐ろしい程の寛ぎの空間 純粋な観光だったら良かったなぁ   前回の試験会場は徒歩5分のTFTビルで近かったのですが バスで30分程かかる江間忠ビルになってしまいました それでも前回と違って、1日1科目なので気は楽です 国際展示場正門駅前バス停を確認  時間も確認  部屋に戻って4時間程、基礎の過去問のB問題を一巡し、A問題を途中までやりました 体調も万全、試験もなんとかなるような気がしていました 試験日1日目○2016年1月19日水曜日5時に起床して3時間程、A問題を昨夜の続きからやりました 本日の予定は 9時30分から工学基礎 写真を貼った受験票と筆記用具の最終確認  込み具合がわからなかったので、10分前にバス停へ行きました 誰も並んでいませんでした 雪で足元が不安だったので長靴にしたのですが 試験の2日間はすっかり晴れて、歩道も乾いていました  国際展示場正門駅前バス8時11分発に乗車しました ガラガラだったバスも晴海3丁目へ向かう間にマンションがあり、結構乗ってくるのであっという間に満車になりました 乗車時間は30分で会場の江間忠ビルに着きました 近くのローソンで飲み物を買い、8時40分には教室に入りました  前回もそうでしたが、受験番号毎に教室の指定があり、その中でさらに免除の有無で分かれていて、席順は自由でした  手応えの無いまま退出可能時間に退出しました ホテルに戻るバスの中で、通常間違えないような問を3つも間違ったことに気付き気落ちしました このまま部屋に戻っても集中できないと思い、美味しいものでも食べてリフレッシュすることにしました TFTビル内の”築地食堂 源ちゃん”  ションボリ顔の女性がカウンターでガツガツ丼ものを食べてにんまりしてる姿はいただけない気もしますが 美味しくて元気がでました  食後のケーキと珈琲で更にテンションを上げて、頭を工学Bに切り替えました  部屋に戻ってからは全B問題をやりました  テーブルの上には夕飯とおやつ(食べ過ぎ)  勉強に疲れたら窓の外を見ていたのですが 夜空に光る、羽田へ向かう飛行機の列が綺麗でした  好きな音楽を聴いたり入浴してリフレッシュした後は、全A問題をやり24時頃就寝しました 試験日2日目○2016年1月20日木曜日本日の予定は 13時から工学B  6時に起床して2時間程、工学Bの過去問を眺めました 10時にチェックアウトをして、会場へ向かうバスに乗りました この時間の車内は空いていました 会場では工学Aの試験中のはずなので、近くの晴海トリトンスクエア内にあるカフェ、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソへ行きました ここは約2年前に1アマ受験時にお世話になったカフェです 1アマ受験記のトップ画像と似たような配置で写真を撮りました パニーニと珈琲のセットをいただきながら、工学Bの最後の詰め込みをしました  12時過ぎに会場へ まだ試験の最中で、狭い廊下に人が溢れてました 席に着いてギリギリまでまとめノートを眺めて試験に臨みました 見直しを終えて、大体いつも通りに出来た気がしました 退出可能時間に退出しました 家に帰ると可愛い絵が描かれてました マグロ丼が食べたくなったのは、うちの猫がマグロ搬送波を送っていたからみたい  採点○2016年1月26日火曜日問題と解答が発表されたので自己採点しました 工学基礎: 85点/125点 工学B: 103点/125点 不安だった基礎も合格点で安心しました 合格発表○2016年2月9日火曜日Webで合格発表があり、合格を確認しました 合格通知書は12日に届きました  一陸技験総勉強時間 前半2科目 約80時間 後半2科目 約120時間 合計 約200時間 免許証が届く○2016年2月29日月曜日 Web合格発表の日に、申請書を発送しました 本日、免許証が届きました 一陸技受験のきっかけ遡る事3アマ受験、思いつきで主人を誘って国試を受けましたそれからハンディ機を買い成り行きで無線クラブに入りました そこで1アマを勧められ、主人と取りました 1アマを取ったことで1陸技を勧められ、1人で取りました 現在総通を勧められてますが、どうにかなる気がしません 必要に迫られた訳ではないので、楽しくやれたのだと思います おまけこれは人によるものですが公式などは自分なりに裏ワザを作ってました 覚える分量を減らしたり、計算時間を短縮するのに有効な手段だと思います 公式導出部分はぼんやり見るだけにとどめておき、最終的に使用する公式のみを覚えました 計算問題のまとめノートを作成していくうちに、問題の共通点もいくつか発見しました 工学基礎 H23.1A20,H24.1A19,H26.1A19のコイルの分布容量の問題は ”C0=Cv1-4Cv2/3” 工学B H23.1A19,H26.1A15の屈折率nの問題は 電離層の最大電子密度が何の2乗かを割出し ”n=√1-(81N/f2)”の81は9の2乗 割り出した値と9を掛けたものが答え これは毎回使えないかもしれませんが 工学B H23.1A2,H26.7A3のパラボラアンテナ電界強度の問題は 問題文の”√≒〇”に注目して ”π×〇/100”で答えを出していました ワザが使えない時のために、絶対利得と電界強度は覚えていましたが・・・ デルタスター変換等は、仕方ないのでみちみち計算しました 気を付けたのは、カッコ2乗の中にπがある場合は、3ではなく3.14で計算することです おわりにアンテナ工学の本を読んだ以外は、過去問のみで勉強しました思い返すと、1アマの勉強が非常に役に立ったように思います 使用する公式の数や範囲は異なりますが、1アマで覚えた公式がそのまま出ていることもありましたし、応用が問われているものもありました それと、難易度が違っても、似たような試験を受けていると、勉強の計画が立てやすいです 1番大きかったのは、何かと教えてくれる主人の存在と 癒し担当の猫の存在ですが・・・  主人に客観的なコメントをお願いいたところ快諾してくれましたので、掲載させていただきます 丁寧なコメントをありがとうございました 9ヶ月間の試験勉強お疲れさまでした。そして合格おめでとうございます。 かんなさんが一陸技の勉強をしている期間,私は電験三種の勉強中でした。過去問を少し見せて頂きましたが,電験三種よりも内容が高度で驚きました。電験三種や1アマはだいたい工業高校レベルの内容を理解していれば解けますが,一陸技は工業系の大卒レベルの内容を問われている問題もあるように思います。 正直,1アマよりもぜんぜん難しいので,さすがのかんなさんでも相当苦労するのではないかと思いました。 ところが蓋を開けてみれば初回に2科目合格,2回目で残り2科目合格と,素晴らしい結果でした。 受験記にもある通り,かんなさんの勉強法は徹底した過去問対策であり,計算問題についても類似問題を整理して,解答のプロセスを暗記してしまうというもの です。 6割取れれば良いので,新問は捨てても合格点は取れるというわけですが,それでも「徹底してやる」という部分が大変です。つい意味がわからない問題だとテキストを見たりして理解しようと考えてしまいがちですが,それをやっていたらとても数ヶ月の勉強で取れる試験ではないでしょう。 勉強時間も受験記に記載されているものよりも実際は長かったように思います。ちょっとしたスキマ時間でも勉強されていましたので,その積み重ねが効いたのでしょう。 試験直前の体調管理と,いずれも難関と言われている試験の複数並行チャレンジなど,やや不安なところもありました。試験に合格しても体を壊してしまっては元も子もないなので,無理のないスケジューリングを今後の課題としていただきたいと思います。 横で見ているととにかく頑張って勉強されていましたので,どの資格も一発合格をあげたい感じですが,プロセスではなく結果で評価される資格試験は厳しい世界です。 今後も難しい試験にチャレンジされることと思いますが,くれぐれも体調にご留意されますよう。ご活躍を祈念しております。 2016.2.20 ソウヘイ 最後まで読んでいただきありがとうございます 勉強方法は十人十色 その中の1つの受験記として存在できたらと思います 皆様に幸あらんことを願って 73&33 |

|||